2015年07月27日

朗読奉仕員養成⑨対面朗読と傾聴

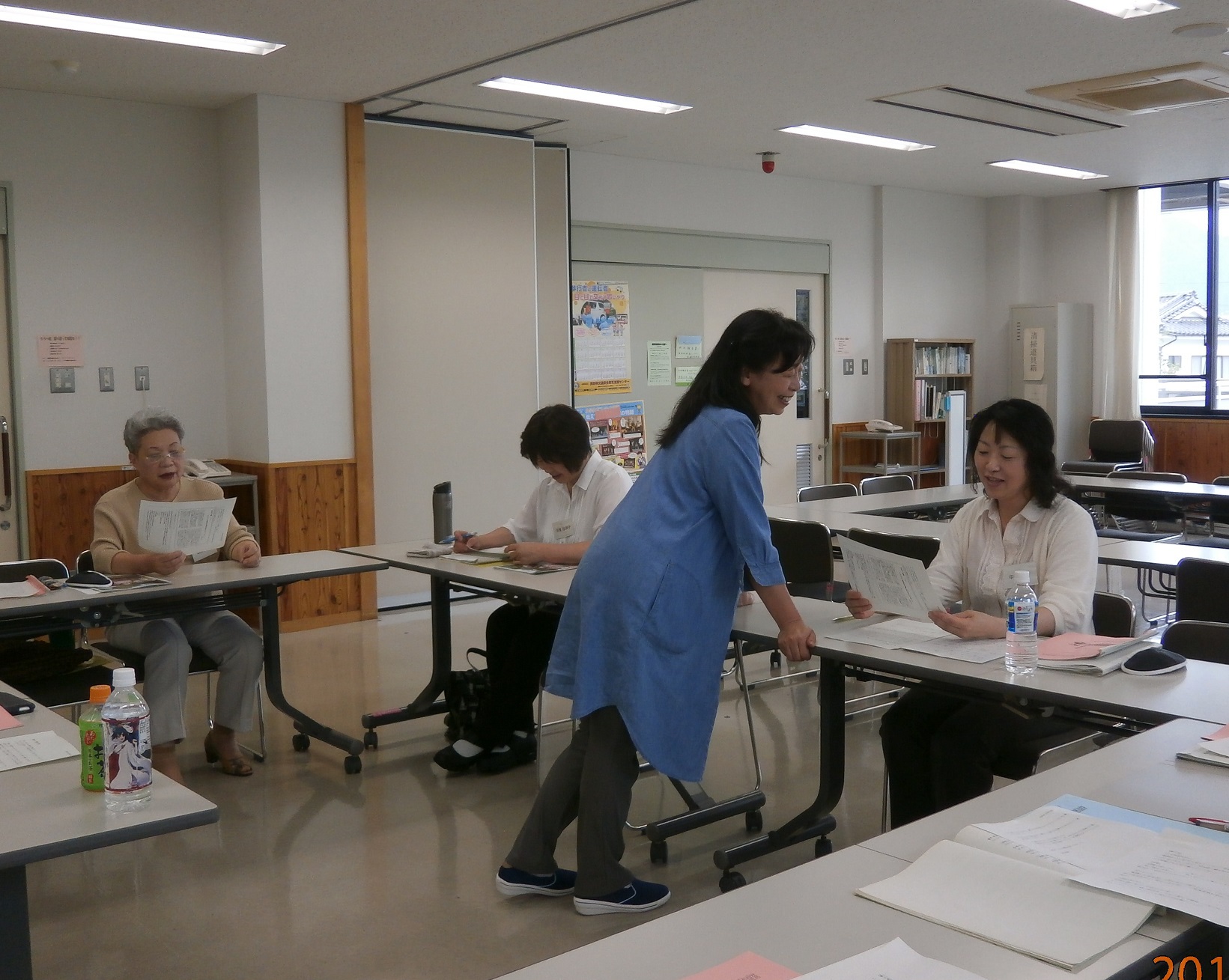

今回は対面朗読における「傾聴」の心構え。

読むことの派遣ではあるが、主体は利用者さん。

対話を求めておられる場合は朗読よりお相手への傾聴を優先する。

そのため傾聴の基礎を講義。

パーソナルスペースの守り方、姿勢と声の関係なども。

その後、ファミレスメニューを使って、注文を決めるまでのロールプレイング。

「主体はだれか」を念頭に置く訓練。

後半は、後続のデジタル講座や入会についての説明を役員さんから。

残りの時間で録音課題である自己紹介文の完成。

読んでもらった朗読を聞き、各々で異なる読みの課題を持っていただき宿題とする。

次回は修了朗読収録。

タグ :朗読奉仕員養成

2015年07月17日

朗読奉仕員養成⑧日本語の特色を知る~朗読検討の要~

今回は朗読検討をするにあたって日本語の特色を把握してそれを音声表現の工夫に生かす学びを。

テキスト資料は 、さきえつや先生の「こえことばのレッスン1」から。

「松谷みよこ作 赤神と黒神」の冒頭部を使って

母音の生かし方、発音に込められる空間感覚、息遣いの違いで広がりがどう変わるか、

ロングトーンの必要性、感じてくれたかなと思う。

ひとつひとつ体感しながら読み進める。

後半は、宿題にした広報しおじりの暮らしの情報、記事読みの実践。

今回も広報のチームリーダーに声添削をしていただきつつ情報共有。

彼女が波田のすいかを差し入れしてくださり、休憩タイムにみんなでいただいた。

蒸し暑い最中の講座ゆえ、ありがたいお心遣い感謝。みなで喜んだ。

次回は課題文の選定と自己紹介文の完成。

2015年07月10日

朗読奉仕員養成⑦音声技術で新聞・広報を読む

さあ、どんどんいくよーということで。短文で音声表現技術の演習をしたあと、

実際の新聞記事、広報の記事を教材に読み方検討を作っていく。

記事は、ピッチ上げ。ピッチ下げ、間、チェンジオブペース、並列読み、プロミネンス、など技術駆使できそうなものをチョイス。

複数の見出しの処理、文字表現のフォント、太字、斜字の違いからくる記事作成者の意図の読み取り、

朗読者註の入れ方についても、言葉変換をしていいもの、しちゃいけないもの、根拠、など後列の既会員、実践組にも問いかけながら

進めて行く。

緊張感が伝わってくるが、既会員でアシスタント当番でないメンバーは学ぶつもりで出席してきているので

ぽんぽんと回答が来て気持ちがよい。

いきなり暑くなったこの日、みな、よみ実践で声を出しまくった講座であったので、水分補給と喉休めタイムを複数回とって進めた。

修了録音の最終日を除いて、後2回。

ラストスパートに入っていく。

2015年07月03日

朗読奉仕員養成講座⑥ ピッチ練習

今回から実技。

音声表現の、ピッチ練習。( )内、補足などを読むときにその部分のみをピッチ(声の高低)を変えることで本文との区別を耳に届ける。

普段のピッチ下げは一音くらいだが、慣れてこないと出来ているつもりで全く下がっていないことが多い技術。

そこで、地声の中で一番高い音(このときファルセットにしない)と、低い音を2拍ずつ、上げ下げして練習することで大きく感覚をつかんでいく。

何度か練習したあと、短文で実践。

ほかに、間をとる、スピードを変える、などの工夫で、用意したそれぞれの短文に一番即した音声表現を考えて行く。

ポイントはどこか、を文章の意味を捉えながら探しあう。

喉をフルに使ったので、休憩を少し多めに取り、また短文。

ここまできて、不安が楽しさに変わってきたと最高齢の受講生さんの言葉が嬉しい。

2015年06月29日

朗読奉仕員養成⑤ 適性を知る

前半講座の最終、折り返し回。

後半講座の各論に入る前に、それぞれの適性を探るワークを。

自分の口調スタイルの適性範囲を知るワーク ~ストレッサーをもたない活動のために~

前回文体と口調スタイルの関係を体感していただいたが、その振り幅には個人差がある。

自分にある振り幅の中での移動は訓練できるが、その範囲を超えて、読みの矯正をすることを避けたい。

経験が進めば、その振り幅を広げていくことも楽しみになるが、最初からそれを自分に課すことはストレッサーを抱えることとなり

技術向上の妨げとなっていく。

そこで、まず、読み技術は無視して、自分が読みたいように読んでみる。

続いて、口調スタイルを少しずつ移動し、「あ、違和感:」となる境目を見つけていただく試み。

自然体での読みと、スタイルを意識した読み、その許容範囲は、面白いほど、分かれた。

自分が思っていた自分の範囲と客観的に判断された範囲の違いに驚く人も。

まずは、自分の適正範囲の中で朗読検討を作っていくことを目標としてほしいとお話し、前半部終了。

後半は、写真の非言語情報の伝え方。

宿題にした作文を読んでいただき、お互いに考察。

聴きあう事での気づきを持ってもらう。

次回から、これまで体感してきたことをもとに、各項目ごとの実技指導に入っていく。

最後に前半5回終了時の感想を一言ずつ話してもらっておひらき。

後半講座の各論に入る前に、それぞれの適性を探るワークを。

自分の口調スタイルの適性範囲を知るワーク ~ストレッサーをもたない活動のために~

前回文体と口調スタイルの関係を体感していただいたが、その振り幅には個人差がある。

自分にある振り幅の中での移動は訓練できるが、その範囲を超えて、読みの矯正をすることを避けたい。

経験が進めば、その振り幅を広げていくことも楽しみになるが、最初からそれを自分に課すことはストレッサーを抱えることとなり

技術向上の妨げとなっていく。

そこで、まず、読み技術は無視して、自分が読みたいように読んでみる。

続いて、口調スタイルを少しずつ移動し、「あ、違和感:」となる境目を見つけていただく試み。

自然体での読みと、スタイルを意識した読み、その許容範囲は、面白いほど、分かれた。

自分が思っていた自分の範囲と客観的に判断された範囲の違いに驚く人も。

まずは、自分の適正範囲の中で朗読検討を作っていくことを目標としてほしいとお話し、前半部終了。

後半は、写真の非言語情報の伝え方。

宿題にした作文を読んでいただき、お互いに考察。

聴きあう事での気づきを持ってもらう。

次回から、これまで体感してきたことをもとに、各項目ごとの実技指導に入っていく。

最後に前半5回終了時の感想を一言ずつ話してもらっておひらき。

2015年06月19日

朗読奉仕員養成第4回 文体と口調スタイル

前半はタオルパスワークで、息をそろえると声の音質も揃っていく体感。

その感覚をもって声パス朗読に移行。

その後、あらゆる文章の「文体」と口調の関係性の講義。

実習は、枕草子の口語訳、原文、現代語訳の読み比べで。

後半は、アナウンス原稿をもとに文体から口調を整えていくワーク。

アナウンス気分を出すため、エコーをかけたマイク通しで読み。

残りの時間で広報しおじりの表紙絵の説明作文を宿題にするにあたり、留意点を意見を出し合って考えてもらう。

これはこうやる、のレクチャーを先にせず、すべてを体感から疑問点を持つことからの学びに。

さて。どんな説明文が出来上がってきますか。楽しみです。